JAKARTA – Upaya melindungi bumi hanya dapat berhasil jika negara-negara sepakat mengambil langkah kolektif.

Namun, serangkaian pertemuan lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sepanjang 2024 mencerminkan kegagalan mencapai kesepakatan penting terkait polusi plastik, keanekaragaman hayati, dan kekeringan.

Pada pertemuan perubahan iklim PBB di Baku, Azerbaijan, negara-negara kaya berjanji menyediakan dana sebesar US$300 miliar per tahun untuk membantu negara-negara berkembang beradaptasi dengan perubahan iklim. Namun, angka ini masih jauh dari target yang diharapkan, yakni US$R1,3 triliun per tahun.

“Semakin sulit mencapai kesepakatan ambisius yang dapat mengatasi masalah global seperti perubahan iklim dan polusi plastik. Tantangan ini bersifat sistemik dan tertanam dalam struktur ekonomi global,” ujar Maria Ivanova, Direktur Kajian Kebijakan Publik dan Perkotaan di Northeastern University, dikutip dari The Japan Times.

Proses negosiasi semakin kompleks akibat polarisasi politik, pengaruh kuat perusahaan multinasional, dan keterbatasan anggaran pemerintah. Juan Carlos Monterrey-Gomez, perwakilan Panama untuk perubahan iklim, menilai bahwa ketika konsensus tercapai, hasilnya sering kali terlalu lemah.

“Teks kesepakatan yang dihasilkan sangat lemah dan tidak cukup untuk mengatasi permasalahan mendesak,” kata Monterrey-Gomez, yang mengikuti empat negosiasi iklim utama tahun ini.

Kegagalan juga terlihat dalam perundingan plastik global di Busan, Korea Selatan. Meskipun mendapat dukungan besar dari publik dan pelaku bisnis, para negosiator gagal mencapai kesepakatan untuk mengurangi produksi plastik dan menghapus bahan kimia berbahaya.

Pertemuan Keanekaragaman Hayati di Cali, Kolombia, juga berakhir tanpa kesepakatan berarti. Negara-negara tidak sepakat mengenai pembentukan dana global untuk perlindungan alam, sementara pertemuan tentang kekeringan dan penggurunan di Riyadh, Arab Saudi, gagal menetapkan mekanisme global yang efektif.

Menurut Jean-Frederic Morin, Profesor dari Laval University, Kanada, lambatnya kesepakatan bukan hanya karena perundingan semakin sulit, tetapi juga akibat banyaknya perjanjian yang sudah ada.

“Negosiator harus fokus memperkuat kesepakatan yang sudah ada daripada menciptakan yang baru,” ujarnya.

Monterrey-Gomez mengusulkan metode pemungutan suara untuk mempercepat proses kesepakatan, alih-alih mencari konsensus yang sering berujung buntu. Sementara itu, Ivanova menekankan pentingnya aliansi kecil yang lebih fleksibel.

“Minilateralisme muncul sebagai pendekatan yang lebih gesit. Aliansi kecil dapat mendorong adopsi tujuan bersama yang lebih luas,” tambah Ivanova.

Meski banyak hambatan, harapan untuk kesepakatan lingkungan global yang lebih efektif masih ada. Diperlukan komitmen lebih kuat, pendekatan yang lebih inovatif, serta keberanian untuk mengambil langkah-langkah konkret demi masa depan planet ini.

Tahun 2024 mungkin menjadi pengingat bahwa tanpa kerja sama kolektif dan tindakan nyata, tujuan global untuk membatasi kenaikan suhu bumi hingga 1,5 derajat Celcius akan semakin sulit tercapai.

Kerugian Global Capai US$200 Miliar

Sepuluh bencana iklim paling merusak di tahun 2024 menyebabkan kerugian ekonomi lebih dari US$200 miliar dolar AS, menurut laporan dari organisasi amal Christian Aid.

Badai, banjir, topan, dan badai yang dipengaruhi oleh perubahan iklim masing-masing menyebabkan kerugian di atas US$4 miliar.

Laporan tersebut menyoroti bahwa angka ini sebagian besar berasal dari kerugian yang diasuransikan. Biaya sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi. Christian Aid menegaskan perlunya tindakan mendesak untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memastikan pendanaan bagi negara-negara miskin untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.

“Politisi yang meremehkan urgensi krisis iklim hanya akan merugikan rakyatnya sendiri dan menyebabkan penderitaan yang tak terhitung di seluruh dunia,” ujar Joanna Haigh, pakar iklim.

Negara maju mendominasi daftar bencana paling merugikan secara ekonomi karena tingginya nilai properti dan sistem asuransi yang lebih baik. Namun, Christian Aid juga menyoroti 10 bencana lain yang tidak tercatat sebagai bencana termahal tetapi sama-sama menghancurkan, terutama di negara-negara miskin.

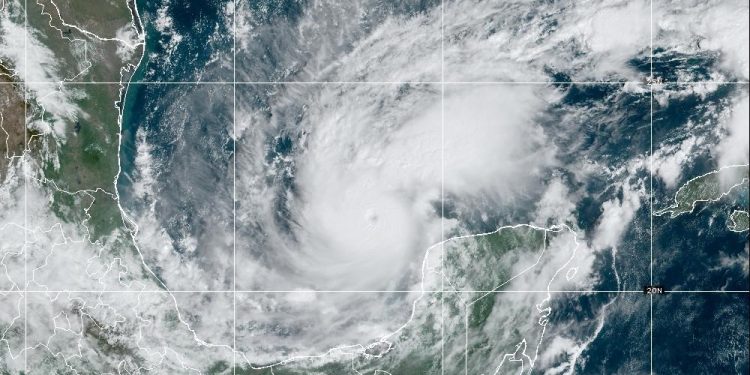

Bencana paling mahal tahun ini adalah Badai Milton, yang menurut para ilmuwan dipengaruhi oleh pemanasan global sehingga menjadi lebih basah, berangin, dan destruktif. Badai ini menyebabkan kerugian sebesar US$60 miliar. Badai Helene mengikuti di urutan kedua dengan kerugian mencapai US$55 miliar.

Tiga dari sepuluh bencana iklim paling mahal terjadi di Eropa, termasuk banjir dari Badai Boris yang menghancurkan negara-negara Eropa Tengah pada September dan banjir mematikan di Valencia, Spanyol, pada Oktober yang menewaskan 226 orang.

Di China, banjir pada Juni dan Juli menewaskan 315 orang dan menyebabkan kerugian sebesar US$15,6 miliar. Sementara itu, Topan Yagi yang melanda Asia Tenggara pada September menewaskan lebih dari 800 orang dan menyebabkan kerugian senilai US$12,6 miliar.

Gelombang panas mempengaruhi 33 juta orang di Bangladesh, memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza, dan menyebabkan banjir yang berdampak pada 6,6 juta orang di Afrika Barat. Sementara itu, kekeringan terburuk dalam sejarah mempengaruhi lebih dari 14 juta orang di Zambia, Malawi, Namibia, dan Zimbabwe.

Patrick Watt, CEO Christian Aid, menegaskan bahwa peningkatan intensitas dan frekuensi bencana ini bukanlah fenomena alami, melainkan hasil dari keputusan untuk terus membakar bahan bakar fosil dan gagal memenuhi komitmen keuangan untuk negara-negara paling rentan.

“Di tahun 2025, kita perlu melihat pemerintah mengambil kepemimpinan untuk mempercepat transisi hijau, mengurangi emisi, dan memenuhi janji pendanaan mereka,” tegas Watt.

Dr. Mariam Zachariah, peneliti di World Weather Attribution di Imperial College London, menambahkan bahwa laporan ini hanyalah gambaran kecil dari kehancuran akibat iklim di tahun 2024.

“Di balik angka miliaran dolar ini, terdapat nyawa dan mata pencaharian yang hilang,” ujarnya. (TR Network)